Le constructeur Alstom a commencé la production des rames du métro parisien MF19. D’ici 10 ans, 410 trains circuleront sur 8 des 16 lignes du réseau.

125 ans après sa mise en service, le métro parisien entre dans une nouvelle ère. Sortie d’usine à Valenciennes l’été dernier, la toute première rame du métro MF19 est arrivée dans les ateliers de la RATP. Ce train, présenté officiellement en février au centre de maintenance de Bobigny, commence ses campagnes d’essais sur le réseau parisien. Les enjeux pour les trois acteurs du projet, RATP, IdFM et Alstom, sont énormes. Et pas uniquement en raison l’importance du contrat de 2,9 Md€ pour 410 trains.

Des trains pour s’adapter au métro parisien

Sur un réseau comme celui de Paris qui compte 16 lignes desservant plus de 300 stations, le matériel roulant a forcément une grande importance. Les concepteurs du métro ouvert en 1900, n’avaient absolument aucune idée de ce que pouvait être un transport de masse. Il ont imaginé un petit chemin de fer départemental, étriqué en longueur comme en largeur, construisant toutes les infrastructures avec des normes héritées du XIXe siècle. Aujourd’hui, l’essentiel du réseau ne peut recevoir que des trains de 2,45 m de large desservant des quais de 75 m. La capacité du matériel et la fréquence des rames se retrouve donc au cœur de tous les enjeux. Les modernisations successives des trains ont visés à apporter une réponse efficace aux défis posés à l’exploitant. On comprend l’importance pour la RATP qui n’a cessé de chercher à innover à travers les nouvelles rames injectées sur le réseau. Dans les années 50, en collaboration avec Michelin, elle a développé le métro sur pneus, dont elle commence à équiper progressivement la ligne 11, puis ses deux lignes les plus chargées, la 1 et la 4. L’idée alors est de transformer tout son réseau au pneu, perçu comme le système le plus moderne du monde. C’est cette technologie qui convainc Jean Drapeau maire de Montréal, d’adopter le système parisien pour son futur métro. La RATP créera la Sofretu pour exporter sa technologie à Montréal d’abord, puis à Mexico et Santiago du Chili.

Reste que le pneu a un (gros) défaut, les délais de conversion des lignes, qui demandent plusieurs années. Profitant des progrès techniques réalisés sur le matériel, la RATP s’oriente finalement vers une nouvelle gamme de trains à roulement fer, le MF67 dont la première rame est livrée fin 1967. C’est le début d’une nouvelle génération de matériel qui circule encore largement aujourd’hui, présent sur les lignes 3, 3 Bis, 10 et 12. Par la suite, une nouvelle série sera livrée pour les lignes capacitaires dotées de longs prolongements en banlieue, « le métro blanc » MF77, qu’on retrouve sur les lignes 7, 8 et 13. Une décennie plus tard, le métro moderne se dessine à travers les 10 courtes rames du MF88, véritable prototype destiné à la 7 Bis, premier matériel à intercirculation de type Boa. Si ses solutions techniques sont déclinées sur les matériels qui lui succèdent, le MF88 n’est pas construit en série.

Au début des années 2000, le MF01 produit par Bombardier, équipe les 2, 5 et 9.

Un matériel, cinq versions

Désormais, seul ce matériel MF01 a encore un avenir sur le réseau. Autrement dit, l’heure de la retraite a sonné pour les séries MF67, MF77 et MF88. C’est précisément à cela que va servir le MF19, attendu sur les lignes 3, 3 Bis, 7, 7 Bis, 8, 10, 12 et 13 du métro. Compte tenu des disparités entre les lignes, il y aura en réalité plusieurs séries à l’intérieur de cette commande. Rien de commun en effet entre la courte 3 Bis de 4 stations sur 1,2 km, et la 8 de 23 km et 38 stations. Si la base sera identique, les caractéristiques seront très différentes en fonction des séries et des lignes. Le MF 19 existera donc en cinq versions, CA conduite automatique ou CC conduite avec un agent, (avec ou sans cabine de conduite), et en trois longueurs avec des aménagements particuliers en fonction de la fréquentation attendue.

Pour les deux courtes antennes 3 Bis et 7 Bis, les rames comporteront quatre voitures (une de plus qu’actuellement) sur une longueur de 61 m.La version dite « courte » à 76,10 m sera déployée en 5 voitures sur les lignes 3, 10 et 12.Une troisième longueur de 77,50 m (toujours avec cinq voitures) est retenue pour les lignes à forte fréquentation 7, 8 et 13.Les aménagements intérieurs s’adapteront, selon les versions courtes ou longues, avec des dispositions de sièges différentes.

Pour autant, rien n’est figé et c’est sans doute là, la plus grande innovation. Ce matériel appelé à circuler sur des lignes différentes aux spécificités variées, se veut totalement modulaire. L’objectif est de pouvoir le faire passer facilement d’une ligne à l’autre, comme on le ferait d’un autobus. La longueur des rames, le nombre de voitures, les aménagements intérieurs, les affichages, et même le mode de conduite, manuel ou automatique, tout est modifiable en fonction des besoins de l’exploitant. Une adaptation qui pourra se faire en quelques heures en atelier, sans qu’il soit nécessaire d’engager de lourds travaux, généralement externalisés auprès d’entreprises spécialisées. Ainsi, les plans de lignes dynamiques avec le nom des prochaines stations qui clignotent, sont remplacés par des écrans dynamiques qui peuvent afficher toutes les lignes du réseau.

En essais jusqu’à l’automne

Après sa présentation officielle, la rame a quitté Bobigny pour l’atelier de la ligne 10 à Auteuil. C’est sur cette ligne qu’elle sera mise en service à l’automne prochain, a priori en octobre. En attendant, les essais sont réalisés chaque nuit pour tester le comportement du matériel en ligne. Le choix a été fait de commencer par équiper la 10, la moins chargée des grandes lignes, pour évaluer le comportement du train, avant de lancer la production en grandes séries. A l’atelier d’Auteuil, la rame reste soigneusement rangée toute la journée sous la surveillance d’agents de sécurité pour éviter les dégradations commises par des personnes venues de l’extérieur.

La rame d’essai est dotée d’une livrée particulière dessinée en interne. Chacune des voitures comporte trois larges doubles portes (contre quatre sur le MF67) pour faciliter les échanges. A l’intérieur, le train « laboratoire » est pour l’heure bardé de câbles et d’appareils de mesures. Des poids le lestent sur toute la longueur pour simuler une charge complète de voyageurs. Les banquettes sont recouvertes de housses et les écrans d’information inactifs. Difficile dans ces conditions de se faire une idée précise de ce qui attend ses futurs utilisateurs.

Selon les deux versions d’aménagements, le train comporte plus ou moins de sièges, passant d’une disposition 2+1 à un aménagement 1+1. Le MF19 dispose également de sièges tournant le dos aux baies vitrées, ayant l’avantage de dégager de larges couloirs de circulation. Chaque rame comporte également des places pour les voyageurs à mobilité réduite.

Reste que le nombre de sièges est moins important que dans les matériels des générations précédentes comme le MF67, même si la circulation, notamment à pleine charge, n’y est pas toujours très facile. Un choix assumé d’IdFM qui a tenu à privilégier la capacité. Mais rien n’est figé comme on l’a vu, et l’expérience pourra toujours conduire à des réaménagements ultérieurs.

Les sièges, d’un nouveau genre, ont fait l’objet d’un design ergonomique pour offrir davantage de confort aux voyageurs. Tout est fait d’ailleurs pour que le trajet se passe dans les meilleures conditions possibles. Le système de régulation de température s’adapte à l’affluence, plus frais en été, plus chaud en hiver. 8 prises USB par voitures permettent de recharger les téléphones et autres tablettes. L’information voyageurs est assurée par de nombreux écrans dynamiques, quatre fois plus nombreux que dans les derniers matériels de métro MP14. Un nouveau type de message y sera diffusé, comme la géolocalisation du train ou l’état général du trafic. L’éclairage a fait l’objet de soins particuliers avec des LED et des bandeaux lumineux pour renseigner (ouverture et fermeture) et orienter les voyageurs dans la rame. D’autres petits détails viennent s’y ajouter, comme le confort acoustique qui réduit les bruits dans l’habitable, ou encore un éclairage sous les sièges pour renforcer le sentiment de sécurité du voyageur. La vidéo protection renvoie les images et l’ambiance sonore au PCC de la ligne, ou en cabine de conduite.

D’un point de vue technique, on peut également ajouté que le train récupère la totalité de l’énergie de freinage, ou encore que les trois voitures du centre sont motrices, les deux extrêmes dotées de cabines de conduites, n’étant que des remorques dépourvues de moteur.

Des livraisons jusqu’en 2035

Pour le moment, seule la rame livrée à la RATP a été produite. A l’automne, elle entrera seule en service sur la 10, où les trains arriveront progressivement jusqu’à la mi 2027. Si 30 MF19 remplaceront 30 MF67, les voyageurs gagneront tout de même 10 à 15 % de capacité, grâce aux intercirculations. En 2026, la ligne 7 Bis recevra ses rames, suivie quatre mois plus tard de la 3 Bis, dont les livraisons s’achèveront en 2027. Ensuite, la 13 (2027), la 12 (2028) et la 8 (2029) seront à leur tour équipées. Les dernières lignes à être livrées, les 3 et 7, recevront leurs trains entre 2031 et 2033.

L’arrivée du MF 19 sera également l’occasion de réaliser des travaux de modernisation des infrastructures. La 10 disposera d’un nouveau système de signalisation et de régulation (Octys version allégée), et de nouveaux SMR, Sites de maintenance et de remisage, seront construits à Créteil pour la ligne 8 et à Saint-Fargeau pour les 3, 3 Bis et 7 Bis.

C’est également durant la campagne de livraison du MF19 que seront réalisés les travaux d’automatisation de la ligne 13. Il se pourrait que son parc soit directement assemblé sans cabine en fin de production, la 13 échangeant alors ses rames avec celles de la 7.

Quand l’ensemble des 410 rames aura été livré, le MF19 sera devenu à son tour l’un des emblèmes du métro parisien pour plusieurs décennies.

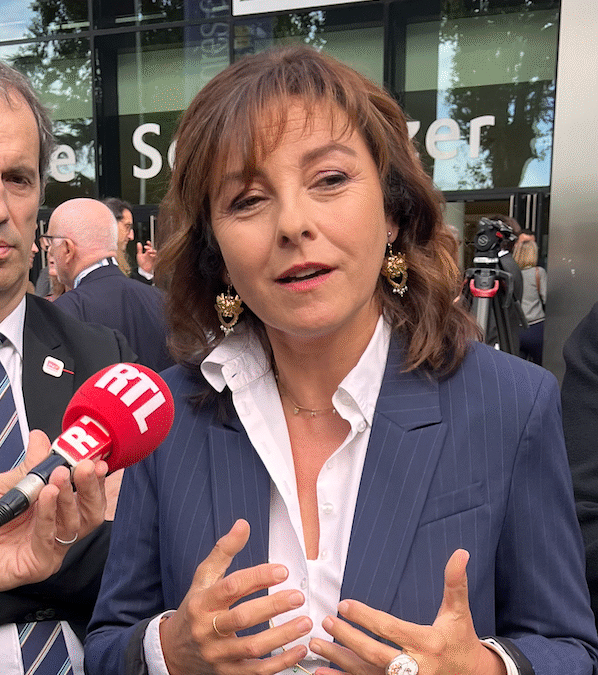

Philippe-Enrico Attal